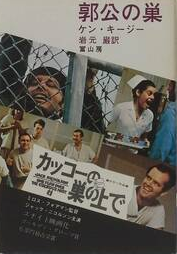

ケン・キージー『カッコーの巣の上で』One Flew Over the Cuckoo's Nest 1962

Kenneth Elton Kesey(1935-2001)

岩元厳訳 冨山房1974、1996.6 白水社2014.7

『カッコーの巣の上で』は、六〇年代に集中してくるアメリカ実存小説のなかで、とりわけ優れたものとはいえない。ただ寓話性の率直さでは上位にくるものだ。個と全体との対立は、ここでは精神病院内で自由を求める患者たちと病院体制との闘いに置き換えられている。病院は画一社会(コンバイン)とほぼ重なる。患者たちが善玉、病院の医師、看護士、看取は悪玉だ。反抗のリーダーになるのは、マクマーフィという赤毛の男だ。

物語は患者の一人、ブロムデン酋長によって語られる。アメリカ先住民の彼は、善玉のなかでもアウトサイダーに位置する。出来事の正確な証言者になろうと努めているらしいが、時どきそう

できないことを自ら露呈してしまう。彼は自分の語ることが真実に相違ないという。だが、すぐそばから「起こっていないとしても」とつけ加えずにはおれない。

彼は、他の患者と同様に間違って病院に監禁されている人物かもしれないが、じっさいに狂っていて、彼の語るすべての物語は狂人のゆがんだ主観に投影された出鱈目だという可能性もある。彼は、霧の中にある感覚を訴え、記憶に障害があるような記述も残す。彼の狂気が演技なの

か、真実なのか物語の受け取り手には判断のつかないところがある。

狂気は精神病院が舞台であるこの物語においては日常化しているから、『キャッチ=22』のようにキーワードとして繁出してこない。正気と狂気の反転は、『キャッチ=22』のようには起こらない。この点は、『カッコーの巣の上で』の明快さだが、小説の深みに欠けるところにもなった。語り手は仲間の患者たちを三つに分ける。自由に歩きまわれるウォーカーズ、車椅子の必要なウィーラーズと、病状の深刻なヴェジタブルだ。

キージーの寓意はむろん、この社会全体が精神病院化しているという訴えにある。しかしそうした率直さは、時代を離れてみると色褪せるのも早かった。ともあれ六〇年代そのものを感じさせる証言だ。